Jongkind en Dauphiné

L’arrivée du peintre

L’arrivée du peintre en compagnie de Joséphine Fesser

Jongkind a 54 ans, cela fait déjà 17 ans qu’il connaît en partie la France.

Loin des Pays Bas natals, après avoir découvert Paris, la Normandie et le Nivernais il arrive dans ce territoire nouveau qu’est le Dauphiné.

Il est un peintre reconnu et coté. Ses œuvres sont recherchées dans toute l’Europe.

En 1872 dans Les lettres de Paris, Zola fait des éloges de la modernité de son art.

Joséphine Fesser, née au royaume des Pays-Bas en 1819, est passionnée de peinture et donne des cours …. Un jour de 1860, à Paris chez le marchand d’art Pierre Firmin Martin, elle rencontre Johan Barthold Jongkind, né comme elle, la même année, aux Pays-Bas.

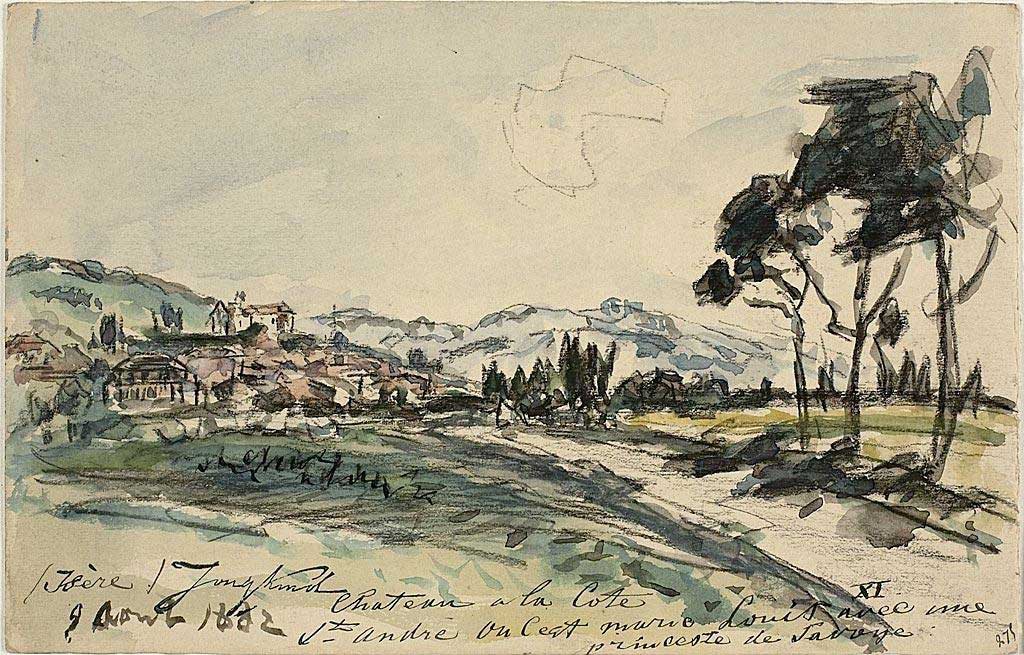

A la fin Août 1873, Jongkind et Joséphine Fesser venant de Lyon arrivent par le train à la gare de Châbons, en Dauphiné.

A Nevers, ils ont rendu visite à Alexandre Fesser cuisinier de son état et mari de Joséphine. Depuis des années, Alexandre met son talent au service des châtelains à travers la France. Or, il y a peu de temps, il était encore ici à Châbons dans cette région, cuisinier au château de Pupetières chez le Marquis Wilfrid de Virieu.

Auprès de Jules Fesser, jeune marié

Jules Fesser, sa jeune épouse, et Charles, leur premier nouveau-né, habitent la maisonnette située au hameau de Mallein, sur la commune de Virieu qui surplombe l’entrée de Pupetières.

L’escapade dans le Midi de la France et la Méditerranée

Le court séjour auprès de Jules et Pauline a séduit l’artiste.

Son œil voit, analyse et se souvient.

La campagne du Dauphiné vaut bien celle du Nivernais, il se promet d’y revenir.

L’année 1873 marquera une étape importante pour Jongkind avec une certaine distance par rapport à la vie parisienne, ses salons et les mouvements artistiques naissants tels : l’Impressionnisme.

Retour estival en Terre Dauphinoise, l’année suivante

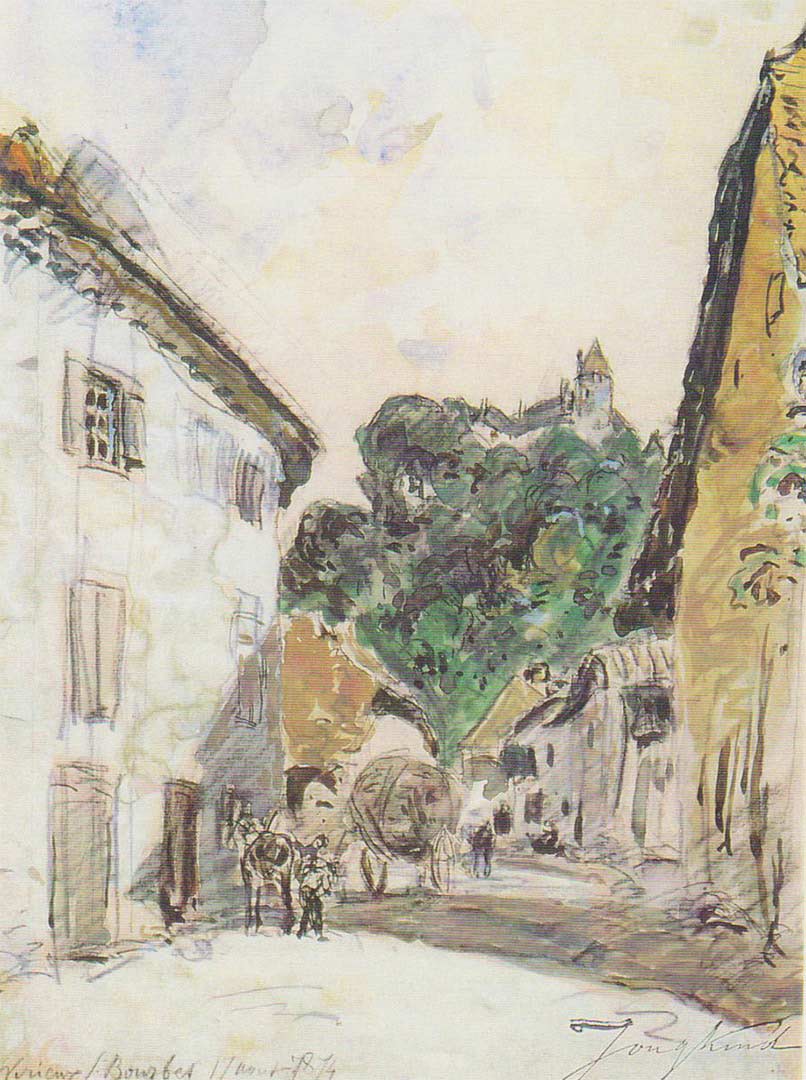

En deux semaines, Jongkind arpente la vallée de la Bourbre depuis Châbons jusqu’à Virieu. Grâce à la précision de son œil, il peint «La Place du Trève à Virieu», dessine «Le château de Virieux», sans délaisser pour autant la campagne et la vie qui y règne.

La fin de l’été 1874, en repartant sur Paris

Fin août, quatre jours suffisent à Jongkind pour croquer et peindre les quartiers de Lyon, retourner à Nevers et passer à Dijon pour visiter le musée.

Les évènements familiaux de la famille Fesser

Après ces épreuves, Joséphine Fesser et Jongkind reviennent en juillet à Mallein.

Les étés 1876 – 1877

Toujours prêt à aller au-devant des autres pour dialoguer, il s’attire la bienveillance des habitants. Plantant son chevalet au détour d’un chemin. Il croque les paysans dans les travaux des champs….. Jongkind aime tout ce qui l’entoure les animaux comme les humains. Il est régulièrement accompagné d’une tourterelle et d’une perdrix.

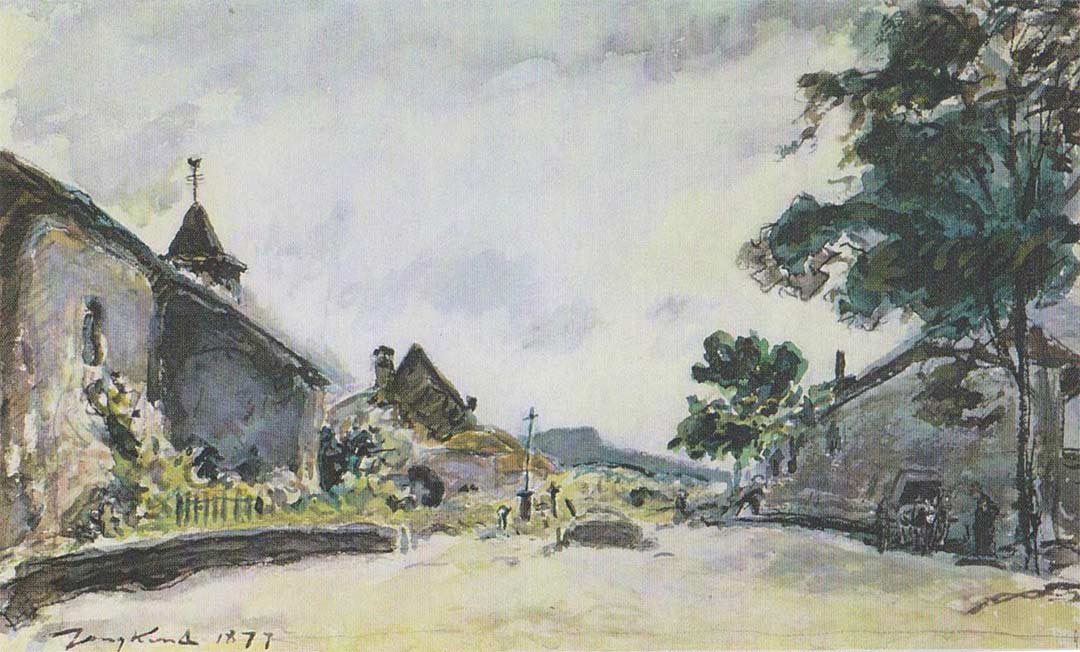

Courant septembre, Il visite la Suisse «Le lac Léman, à Nyon», revient à Grenoble en octobre et à Virieu «21 octobre la vallée de la Bourbre».

séjour de quatre mois à Mallein.

A partir de Juillet, une série d’œuvres sont

exécutées : «L’église et cimetière de Châbons»

(détruite quelques années plus tard), « La vallée

de la Bourbre », «La Voie ferrée à Blandin», «Les

lavandières au ruisseau», le lac de Paladru,

Le hameau de Mallein, havre de paix

«La maison de Jules Fesser à Mallein et le Château de Pupetières», «Le château de Virieu» avec des scènes attachantes telle «Madame La Garde avec le petit Alexandre de 19 mois», jeune fils de Jules et Pauline.

Dès son retour à la capitale, en novembre 1877, il reste en relation épistolaire avec Jules pour lui signaler, entre autre, l’envoi de gâteries pour «Coucou» surnom donné au petit Alexandre, ainsi qu’une livre de beurre pour Auguste France, propriétaire de l’hôtel de la place Saint André à la Côte.

L’installation de Jules Fesser à La Côte-Saint-André

Jules fait aménager un atelier pour le peintre et sa mère dans le prolongement de la villa Beauséjour.

Entre le Dauphiné et Paris

Vagabondages depuis La Côte-Saint-André, La Méditerranée, le lac Léman

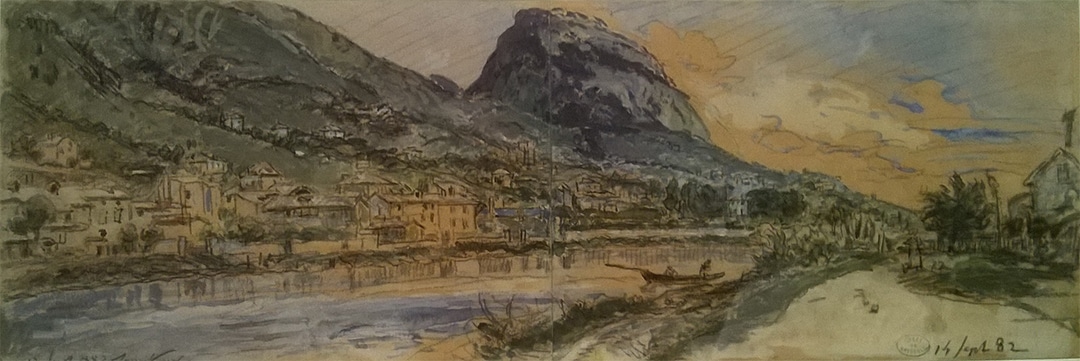

Jongkind posera son chevalet sur les bords de l’Isère à Grenoble aux pieds des montagnes : «L’Isère aux environs de Grenoble».

La notoriété confirmée

A la fin décembre 1882 son ami Théophile Bascle, riche collectionneur bordelais qui lui assurait un revenu régulier décède.

Lors de la vente aux enchères à Drouot à la mi-avril 1883, l’ensemble de la collection Bascle atteint la somme de 193 950 francs pour 83 huiles et 21 aquarelles.

Jongkind qui, bien qu’à Paris n’assiste pas à la vente. Cet évènement le réjouit même si les toiles de Corot qu’il admire surpassent les siennes.

Jongkind est ainsi officiellement reconnu, sa cote est au plus haut.

Son refuge, à l’écart de Paris

Rencontre avec son unique élève

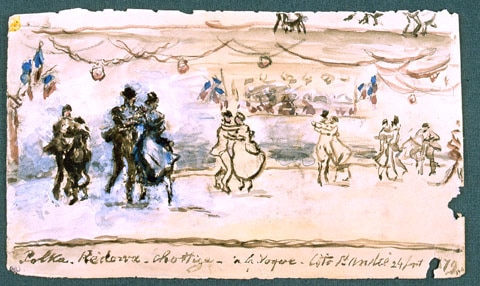

A partir de 1884 et jusqu’en 1891, les séjours à La Côte-Saint-André seront de plus en plus longs, Jongkind devient dauphinois et côtois au sein de la cité empreinte de la notoriété de son illustre enfant, Hector Berlioz. Il participe aux réjouissances populaires : «Polka à La Côte-Saint-André» «Les joueurs de boules ».

Jongkind un vrai côtois

Chaque quartier est son domaine: la place Saint-André lui offre une belle perspective sur l’église avec son clocher et son campanile détruit, parce que jugé dangereux, à la grande colère de l’artiste.

Son travail est important, ses carnets de dessins et d’aquarelles comme sa correspondance seront de remarquables témoignages de la vie provinciale et rurale de la région, «La place à la Côte Saint André», «La villa Beauséjour».

Ainsi que les villages voisins: Ornacieux, Balbins, Bressieux, Saint-Siméon de Bressieux, Gillonnay, Saint-Hilaire de la Côte, «Le cimetière de Balbins», «L’église de Gillonnay», «Hiver en Dauphiné», «La route de Crozes et la plaine de Bièvre».

II peindra aussi les villages voisins: Ornacieux, Balbins, Bressieux, Saint-Siméon de Bressieux, Gillonay, Saint Hilaire de la Côte, «Le cimetière de Balbins», «L’église de Gillonnay», «Hiver en Dauphiné», «La route de Crozes et la plaine de Bièvre».

Derniers séjours parisiens

L’Exposition universelle

A la mi-août 1889, Jongkind se fait une joie d’accompagner à Paris Joséphine Fesser et ses petits fils Alexandre et Henri pour visiter l’Exposition Universelle. Le séjour durera un mois.

Hector Berlioz

Le 28 septembre 1890 : à La Côte-Saint-André, l’inauguration de la statue de Berlioz est fêtée pompeusement, mais Jongkind n’y est pas invité, ce qui provoque sa colère et son dépit.

Jongkind, malade

Depuis l’adolescence, il souffre d’un délire de la persécution. Bien que suivi par des médecins à Paris et à La Côte-Saint-André, la maladie persiste malgré les moments de bonheur tranquille passés au sein de la famille Fesser, toujours aux bons soins de Joséphine, son «Bon ange».

Les derniers jours

Les troubles nerveux aggravés par l’alcool, son état glisse vers une lente dégradation, si bien

que le 27 janvier 1891, Jongkind entre à l’hôpital spécialisé de Saint-Egrève, sur l’ordonnance du Docteur Gustave Gigard de La Côte-Saint-André. Il y décèdera le 9 février 1891.

Le chagrin insurmontable de Joséphine Fesser

Joséphine Fesser décèdera le 23 novembre1891.

La reconnaissance

«l’oeuvre de Jongkind laisse l’histoire d’une grande aventure et l’exemple d’une grande probité et de pureté artistique……Sous les apparences multiples et changeantes de ses paysages, au-delà des villes, des campagnes et des ports, c’est la candeur de son âme qu’il a peinte et son innocence toujours émerveillée devant la vie de tous les jours, le monde des hommes et des rivières, des cieux et des mers… Il est toujours pur, toujours juste, humble devant le sujet. Il se montre d’une transparence et d’une suave humilité qui révèlent un grand style».

Les dauphinois ont-ils bien conscience de leur chance ?

Effectivement le hasard fit que c’est ici en Dauphiné qu’il trouva une terre promise, qu’il s’y fixa, travailla puis mourut.

Il aima cette terre, ses noyers, ses paysans, ses bêtes, sa lumière, son âpreté et sa richesse.

Il l’aima avec assez de ferveur pour s’intituler lui-même: «Paysan dauphinois».

Enfin, dans l’Histoire de la Peinture, Johan Barthold Jongkind sera dénommé: Précurseur de l’Impressionnisme.

«… l’avenir le nommera entre Corot et M. Claude Monet comme le trait d’union entre deux époques».